「遣り方(やりかた)・・・杭と板を打って水糸を張る作業」についての手順を解説します。

初心者が実際に作業をしてみて感じた「気づき」や「ポイント」を入れています。

少しでも参考になれば嬉しいです。

遣り方(やりかた)とは

DIY小屋づくり 水盛り・遣り方

DIY小屋づくり 水盛り・遣り方「遣り方(やりかた)・・・杭と板を打って水糸を張る作業」

DIY小屋づくり 水盛り・遣り方

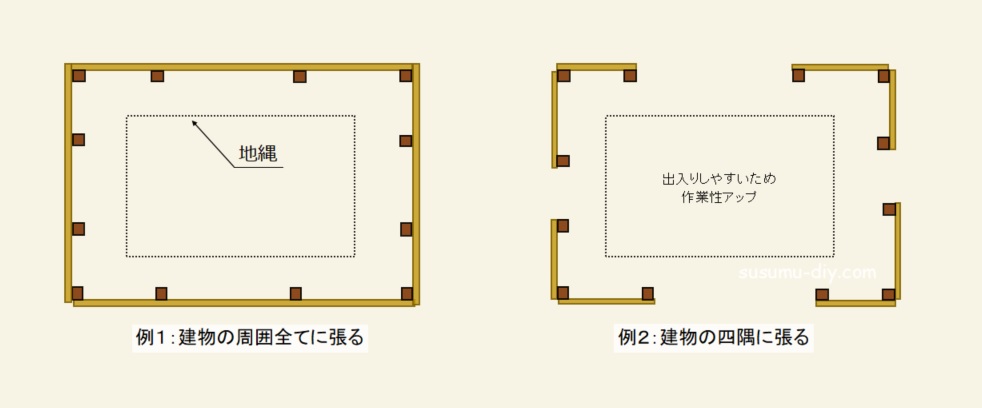

DIY小屋づくり 水盛り・遣り方例1:建物の周囲全てに張る

例2:建物の四隅のみ張る

建物が小規模で単純な四角形な基礎の場合は、作業性の良い「例2」でOK。

小屋など小規模でも独立基礎の束石などを多数配置する場合は「例1」のパターンが良いこともあります。

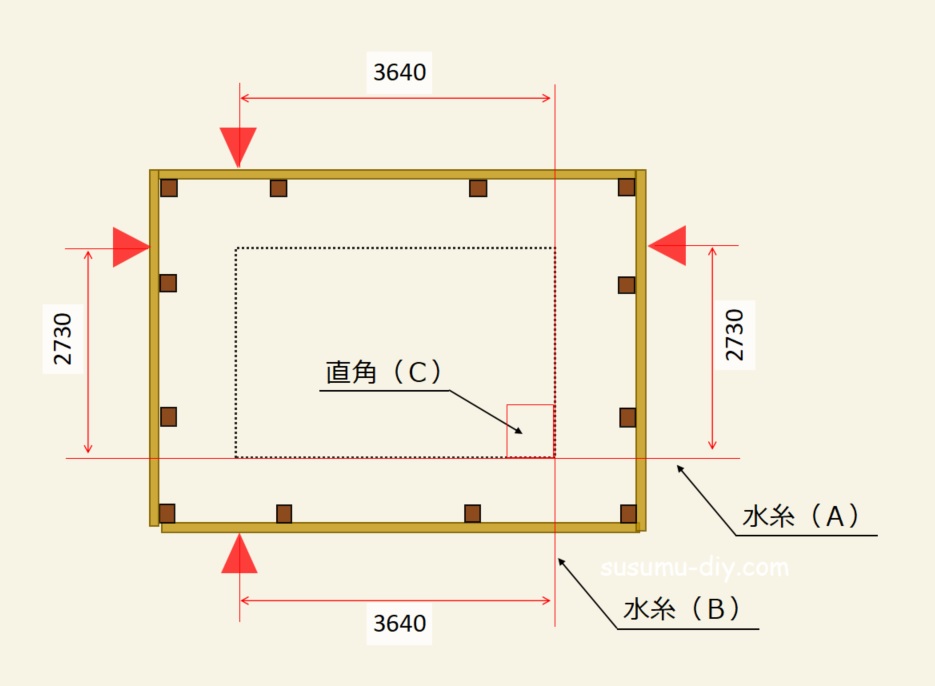

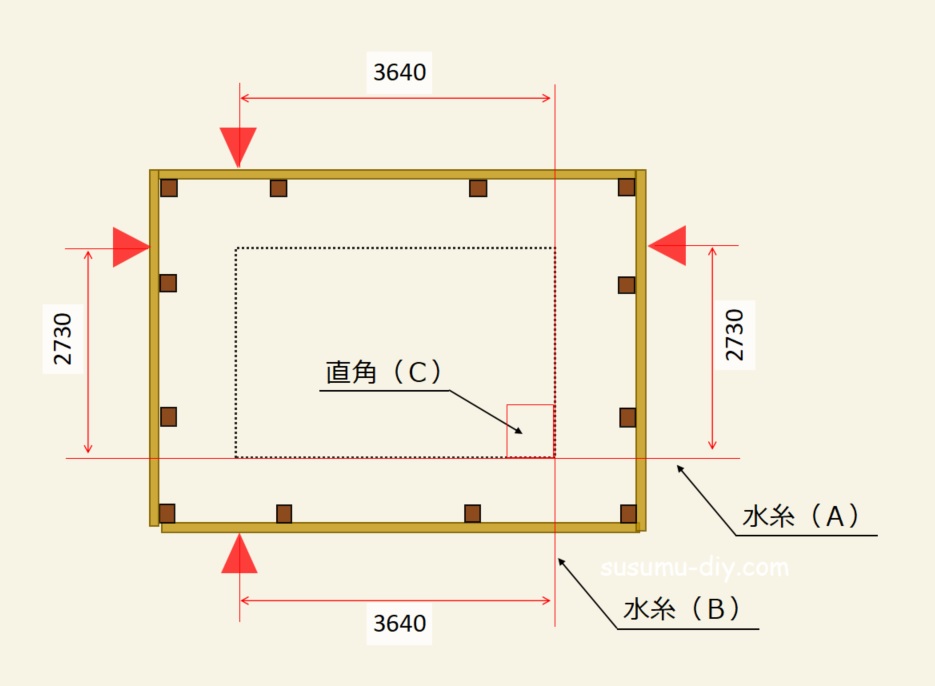

今回は小屋サイズ「3,640×2,730」で「例1:建物の周囲すべてに張る」を解説します!

※実際の小屋づくりでは、水糸は基礎の中心線に張るため、土台の幅90mmの中心をとって「3,550×2,640」で水糸をはりました。

準備する道具・資材

DIY小屋づくり 地縄張り

DIY小屋づくり 地縄張り【地縄張り】

・ビニル紐

・ピン杭(防草シート固定用など)

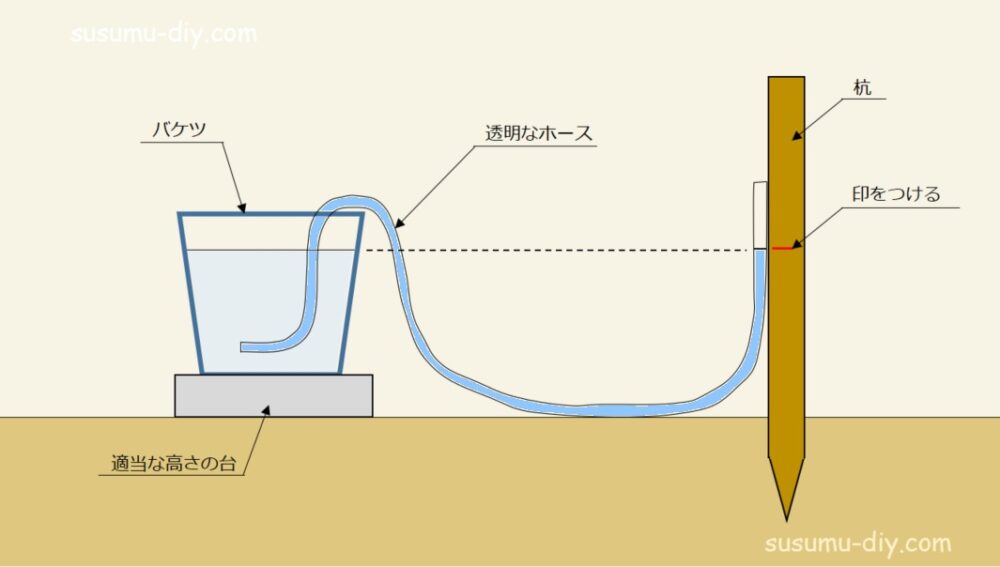

【水盛り】

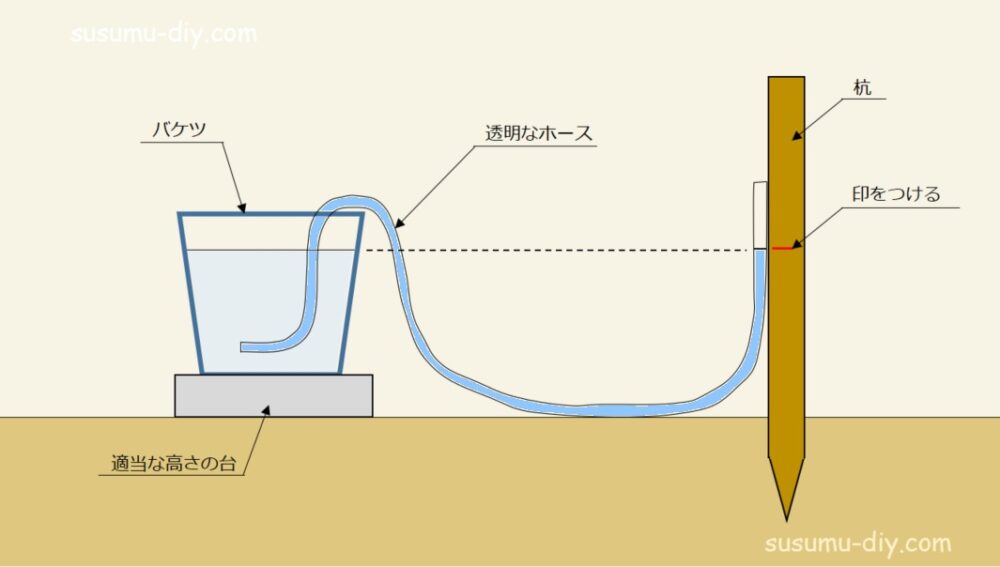

・透明なホース(直径10ミリ程度)

・バケツ

・水

・台

・紐またはクランプ等(ホースをバケツに留めるもの)

【遣り方】やりかた

・杭 ※角材40mm×900mm

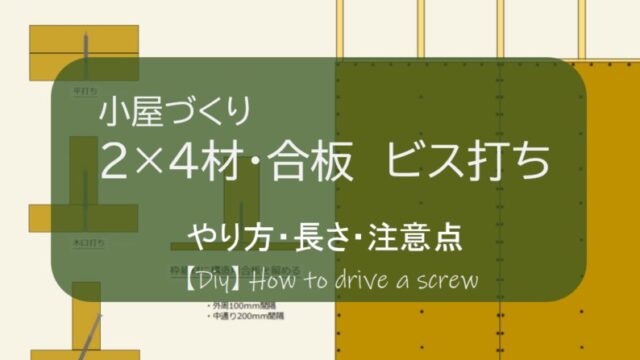

・板 ※今回は構造用合板9㎜厚を使用

・水糸

・釘、30㎜、水糸を張る本数×2本

・ハンマー、金づち

・インパクトドライバー

・ビス ※板を留める用

板の準備(今回の参考事例)

板は高さの水平を見る基準となる。長い無垢板は曲りが大きい場合があるので注意。

今回は、合板1枚「1820×910」から、幅50mmでカットしたもの「1820×50」10枚を準備した。

遣り方(やりかた)の手順・ポイント

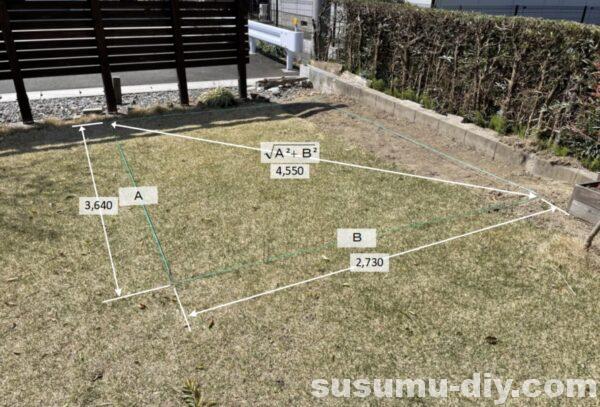

地縄張り(建物位置の確認)

(1)地縄張りを行い、小屋などの建物位置を確認する(小屋を建てる位置を地面に記すこと)

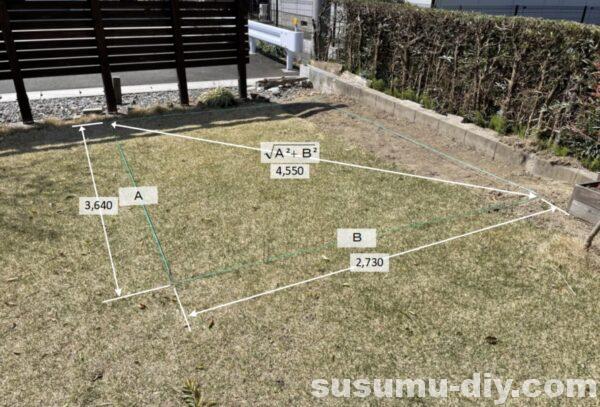

・直角がとれた正確な長方形となっているか、対角線の長さを測って確認する

・「3,640×2,730」の対角線は「4,550mm」、ズレている場合は平行四辺形となっているため微調整する

・建物の形、向き、周囲のスペースは十分にあるかなどをチェック!

・はしご・脚立を使う作業ができるかイメージしよう!

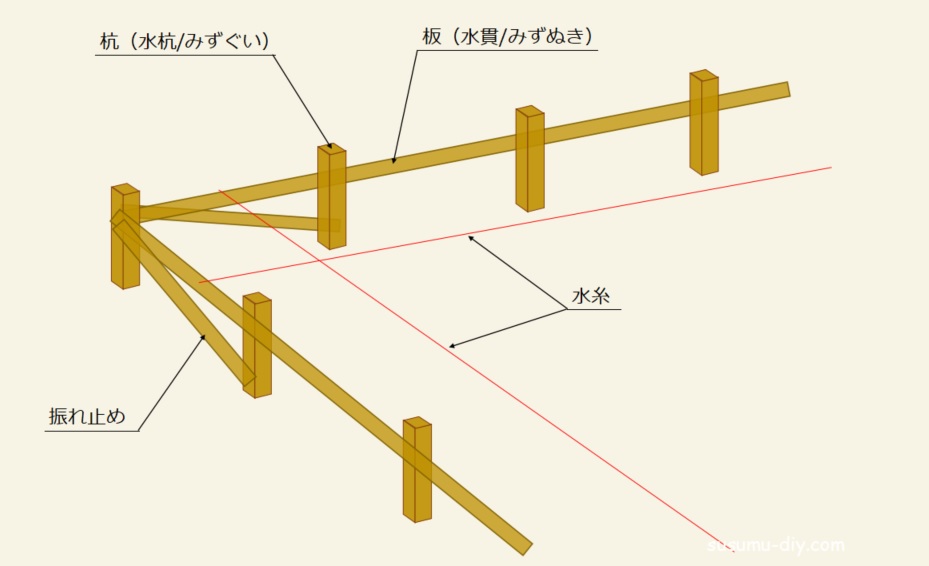

杭を打つ

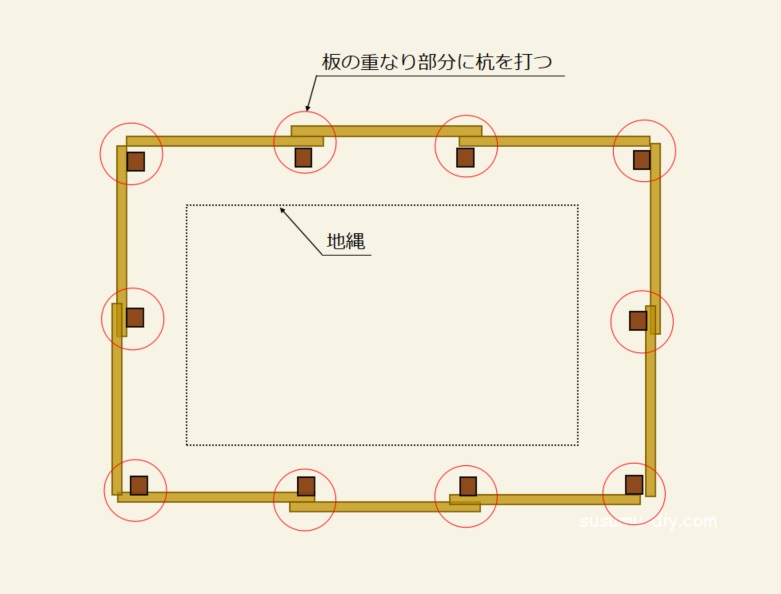

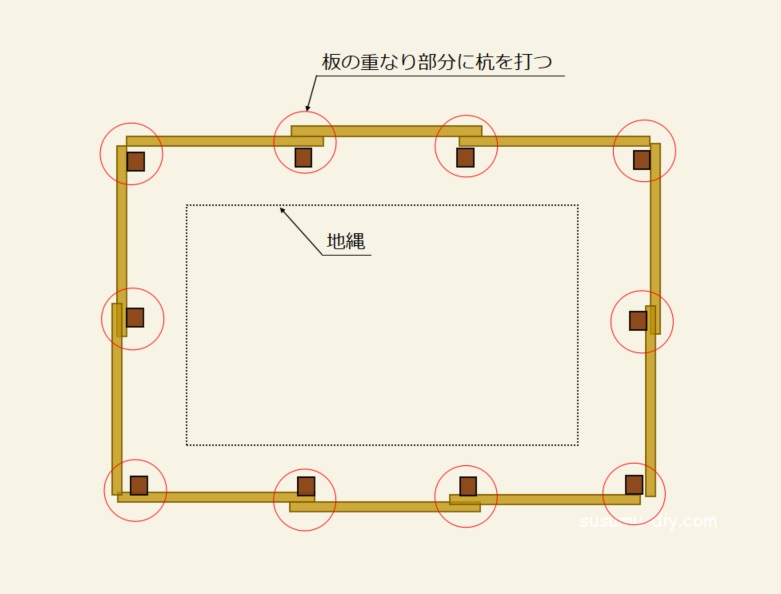

(2)地縄張りの周囲50cm~1mほどの外側に離れた位置に板を並べる

(3)板の重なり部分に杭を打つ

※杭の間隔は1.5m~1.8mピッチ程度

・この杭は水平や位置の基(もと)になるもの、グラつかないようにしっかり垂直に打ち込む

水盛り(水平の印をつける)

(4)水盛りを行い、杭に水平の印をつける

(5)水盛りで出した水平の印を基準にして、基礎の上端(水糸を張る高さ)の高さに印をつける

板をはる

(6)杭につけた印の高さに「板の上端」を合わせて張る

(7)全体が歪まないように、コーナーなどに斜めに板材をはり(筋交いを入れる)補強する

水糸をはる(建物の基準線を出す)

【水糸とは】

建築工事などの遣り方(やりかた)の際に水平線をしめすために用いる糸のこと

杭につけた板の上端に張る、基礎の中心などを示す(基準線)ための糸のこと

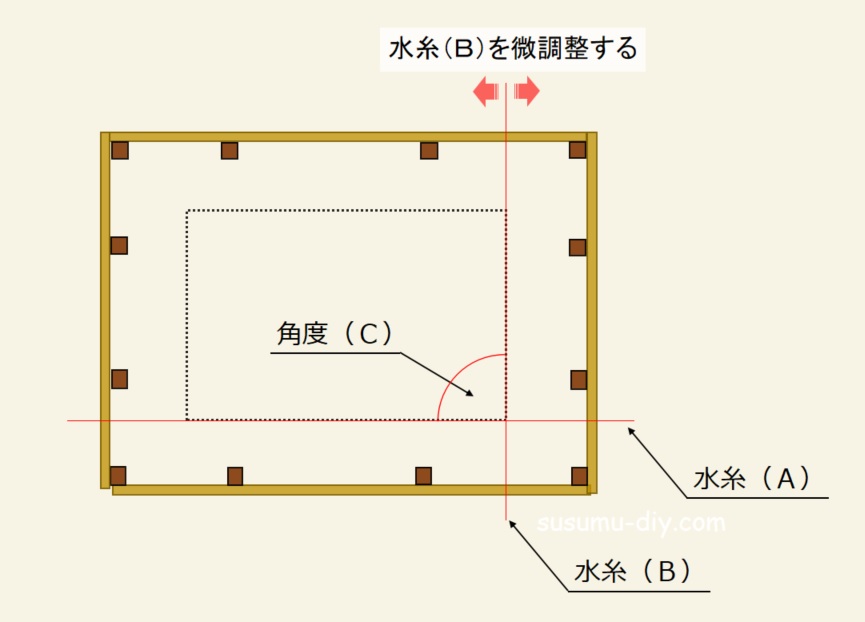

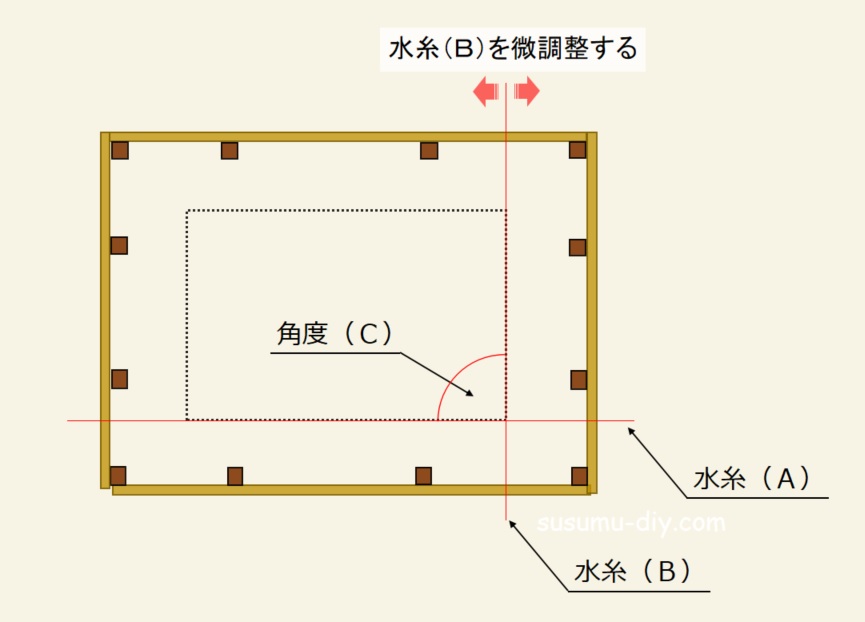

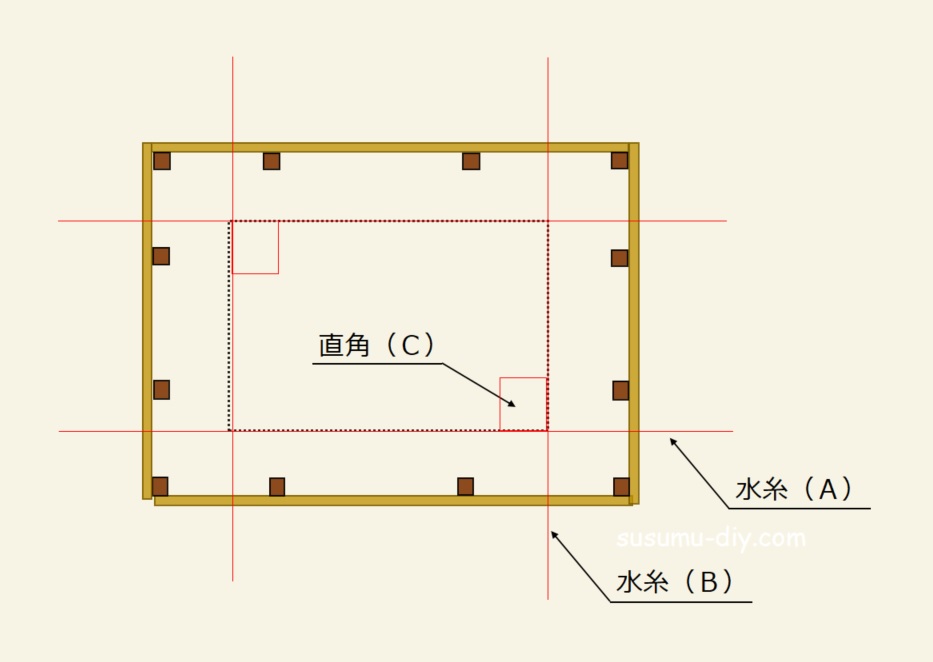

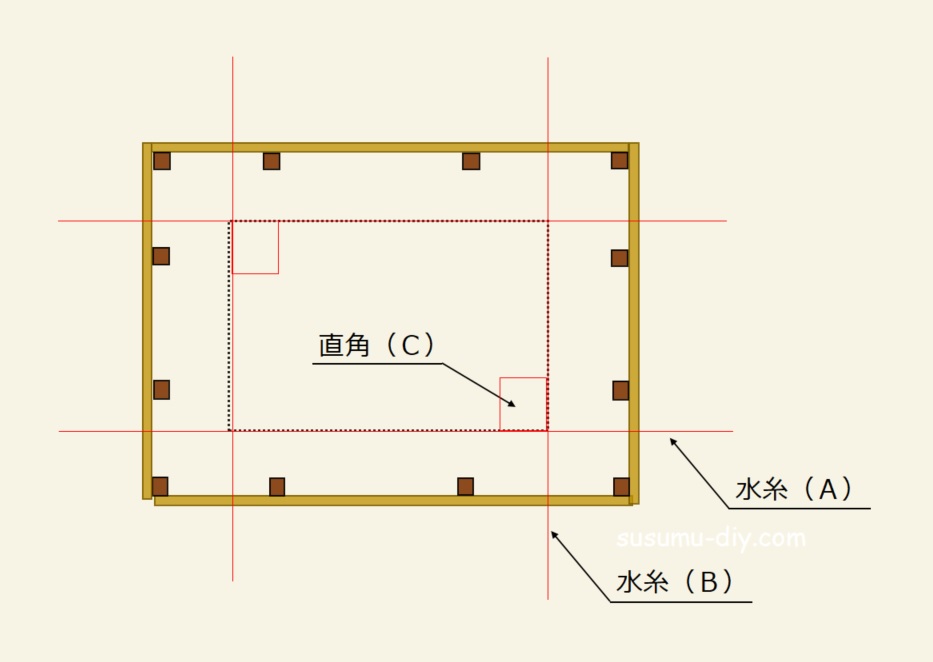

(8)地縄張りで地面に張った縄にあわせ、基準となる水糸(A)を1本張る

水糸の張り方はこちら!

(9)基準の水糸(A)に対して、水糸(B)を張る

(10)図(C)の角度が直角90°になるように水糸(B)を微調整する

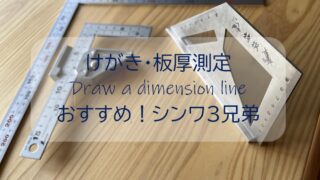

【直角をとるには】

直角三角形を使います。このような直角を確認する道具を大矩(おおがね)といいます。

三角形のそれぞれの辺の長さが、3:4:5となるように板をビスで固定すると作ることができます。

板に中心線を引くことで、その引いた線と水糸が完全に重なると直角がだせます。

確実に直角を計るために、4ヶ所全ての角を確認しましょう。

水糸(A)と(B)の交点に直角(C)が出ています。

(11)水糸(A)と板との交点から2,730mm、水糸(B)と板との交点から3,640mmの距離を測り、板の上端部に印をつける

(12)板の上端部につけた印に合わせて、水糸をはる

(13)直角がとれた正確な長方形となっているか、対角線の長さを測って確認する

「3,640×2,730」の対角線は「4,550mm」

ズレている場合は平行四辺形となっているため微調整する

正確な長方形が取れたら、遣り方の完成です!!